Riaño: 38 años del embalse que lo cambió todo

Riaño: 38 años del embalse que lo cambió todo.

"Casi cuatro décadas después, la herida sigue abierta porque la memoria no caduca y el paso del tiempo no ha conseguido borrarla".

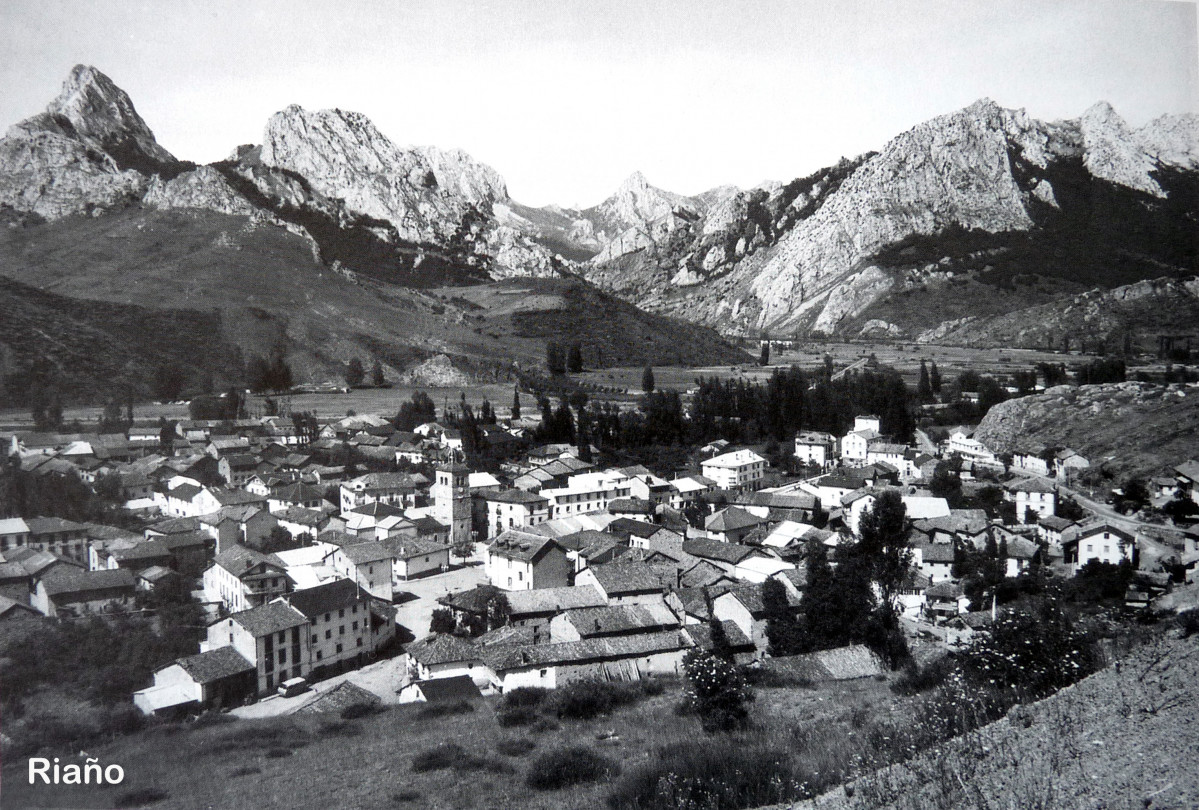

Este mes de julio de 2025 se cumplen 38 años de la demolición de Riaño y de los ocho pueblos afectados por el embalse, un triste acontecimiento que marcó para siempre la vida en la Montaña Oriental Leonesa.

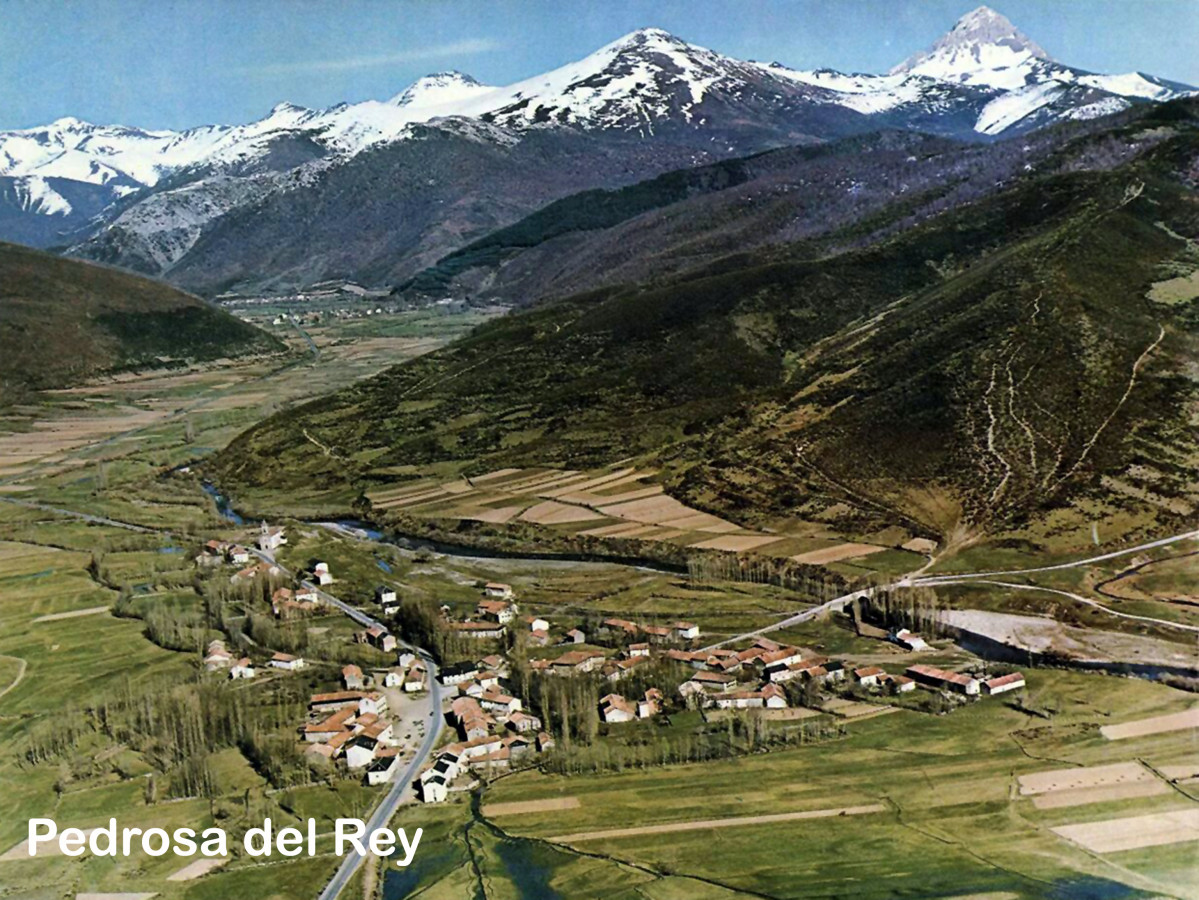

Lo que comenzó como un proyecto hidráulico a principios del siglo XX se tornó en una tragedia colectiva: siete pueblos enteros desaparecieron para siempre de la faz de la tierra: Anciles, Éscaro, Huelde, La Puerta, Pedrosa del Rey, Riaño y Salio; y otros dos, Burón y Vegacerneja, fueron parcialmente destruidos. Cientos de vecinos fueron expropiados y desplazados de sus tierras. Sus tradiciones, su memoria y su patrimonio etnográfico se perdieron para siempre bajo las gélidas aguas del pantano.

La tragedia que supuso el embalse se gestó en el primer tercio del siglo XX, pero no fue hasta la época franquista cuando tomó cuerpo y forma. Las obras y expropiaciones comenzaron en 1965 al amparo de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobada en 1954 por el régimen de Franco, que permitía al Estado desposeer al ciudadano de sus bienes por motivos de utilidad pública o interés social. La finalidad principal era el riego de 84.000 hectáreas en el sur de la provincia de León.

Con la llegada de la democracia en 1978, las obras se paralizaron y el proyecto parecía inviable; lo que dio un halo esperanza a los afectados. Y fue ya en democracia, con el Gobierno socialista de Felipe González, cuando se ejecutó con crudeza. En 1983 se retomó el plan con fuerza, y en 1986 comenzaron los primeros desalojos y derribos en Riaño, con unas obras de la compañía telefónica.

El 29 de octubre de 1986 los vecinos de Riaño y de otros pueblos afectados interpusieron un interdicto posesorio, una figura legal para detener el proyecto, al considerar que estaban siendo desposeídos injustamente de sus propiedades y sin las garantías adecuadas. El interdicto fue presentado por el prestigioso abogado Mario Sáenz de Buruaga, actuando de procurador Francisco Conde de Cossío. El interdicto consiguió paralizar las obras de inmediato. Sería el primero de varios más.

El 3 noviembre de 1986 se presenta el segundo interdicto por sondeos en el viaducto de Riaño, con una nueva paralización temporal. El 4 de noviembre de 1986 llegaría el tercer interdicto ante el juzgado de Cistierna. De nuevo el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) suspende las obras.

El 25 noviembre de 1986 nuevo interdicto presentado por 32 vecinos, consiguiendo gran visibilidad mediática y nueva paralización. El 11 diciembre de 1986, el cuarto interdicto por la demolición de 8 viviendas. Nueva paralización. El 12 de diciembre de 1986 el Juzgado rechaza el quinto interdicto; se presentan querellas y hay detenciones y denuncias a las autoridades. El 13 de febrero de 1987, se presenta querella contra el Gobernador Civil de León y contra la Confederación Hidrográfica del Duero, que es desestimada, con lo que la vía judicial quedó agotada. El 30 de mayo de 1987 la Audiencia Provincial de León desestima los recursos de los interdictos, dicta sentencia firme y condena a costas.

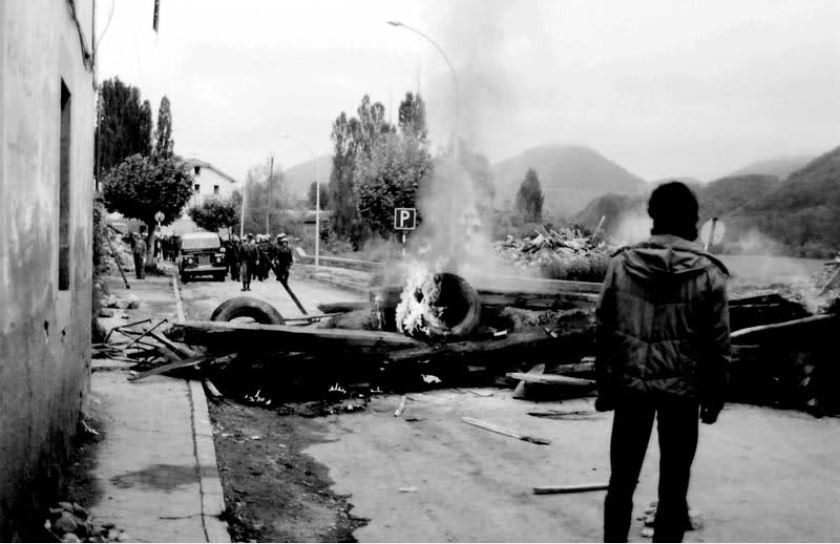

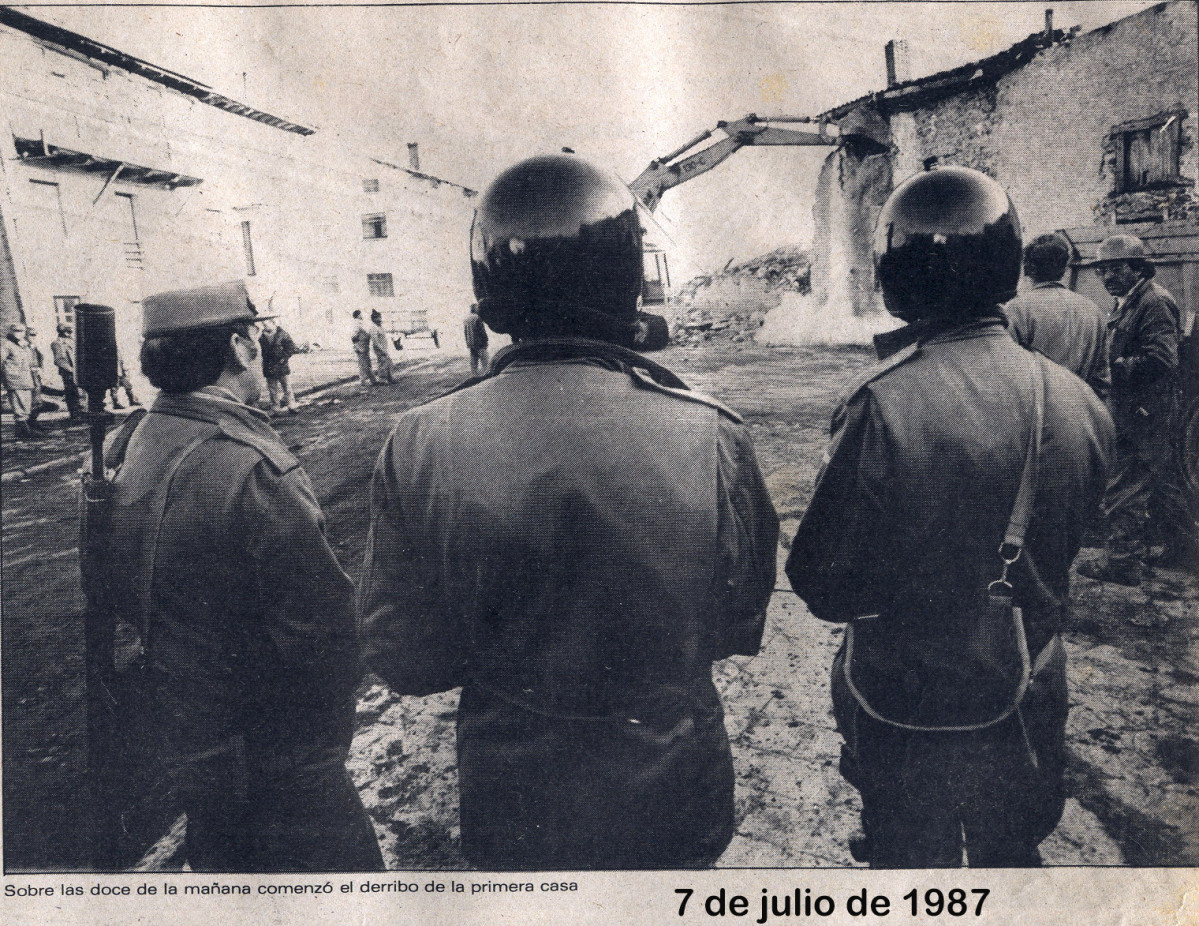

Esa sentencia puso fin a la batalla legal que se plantó en el último momento. El estado había ganado la partida. Ya tenía vía libre para ejecutar las obras y envió un gran ejército de Guardias Civiles, armados hasta los dientes, con vehículos blindados incluidos, para desalojar por la fuerza a los indefensos habitantes.

La primera casa de Riaño fue derribada sobre las doce de la mañana del día 7 de julio de 1987 y Pedrosa del Rey terminó sus días el 22 de julio. Los vecinos se resistieron a los desalojos encaramándose a los tejados de sus casas, entre otras medidas pacíficas. Nada consiguió parar los derribos.

Las imágenes que miran a la trágica construcción del embalse de Riaño

La fuerza del estado fue arrolladora e imparable. Y la desproporcionalidad de medios abismal. Los vecinos de Riaño y su comarca no pretendían luchar contra el estado: solo defender con uñas y dientes sus bienes que estaban siendo aniquilados.

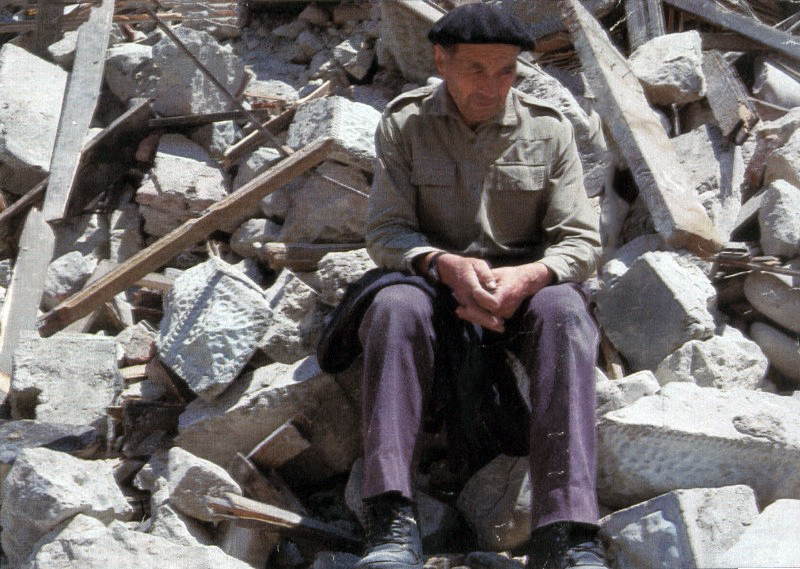

Maquinaria pesada, “como dragones”, que diría Constancio Rodríguez, de Pedrosa del rey, arremetió contra las casas con una violencia extrema ante la desesperación e impotencia de los propietarios; viviendas construidas por ellos mismos y habitadas durante generaciones. Simón Pardo, “Mones”, de 54 años, vecino Riaño, no pudo soportarlo. Se quitó la vida poco antes de ser desalojado con un disparo a bocajarro de su propia escopeta de caza.

Su suicidio fue un símbolo del dolor de toda la comarca, pero también una muestra de hasta dónde puede llegar la violencia del Estado cuando se ejerce sin alma ni justicia. Durante el entierro de Mones, se vivieron momentos de máxima tensión. Hubo cargas policiales contra los asistentes, detenidos, heridos y escenas que aún hoy estremecen la memoria de quienes las recuerdan. No hubo tregua.

La mayor paradoja fue que quien culminó este atropello no fue una dictadura, sino un gobierno democrático. La democracia no evitó el desastre y la represión no fue menor por ello. Las desmedidas cargas policiales y la violencia extrema con que fueron reprimidas las protestas convirtieron a Riaño durante el mes de julio de 1987 en un infierno.

Y todo ello con un silencio institucional que dolió tanto como los desalojos forzosos y la pérdida de las posesiones. El precio pagado por ellas fue irrisorio. Se pagaba más por una oveja (4000 pesetas, 24 euros) que por un hijo (2000 pesetas, 12 euros). El estado siempre estará en deuda con la comarca de Riaño. El dolor y el sufrimiento no se pueden pagar porque no tienen precio.

El 31 de diciembre de 1987 se cerró la compuerta del embalse. Vergüenza se sintió cuando empresas del propio Riaño prestaron personal, vehículos y maquinaria pesada para el cierre de la compuerta del muro, en un afán de avaricia intolerable, aplicando aquel dicho tan antiguo de “…de quemarse la casa, calentarse a ella…”. Al día siguiente, entraba en vigor una normativa europea que habría impedido legalmente su llenado. Se llegó justo a tiempo… Para que no pudiera haber marcha atrás.

Se trataba de la Directiva 85/337/CEE, del Consejo de Europa, conocida como Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta norma, adoptada en 1985, obligaba a los Estados miembros a exigir un estudio previo de impacto ambiental para proyectos con efectos significativos sobre el medio ambiente, como embalses, autopistas o instalaciones industriales, y entraba en vigor el 1 de enero de 1988.

Riaño no cumplía ni una sola de las nuevas normas europeas: realización de un informe de impacto ambiental obligatorio antes de aprobar cualquier gran infraestructura; apertura de un proceso de información pública, donde ciudadanos y asociaciones pudieran presentar alegaciones; la posibilidad de que los afectados impugnaran judicialmente el proyecto antes de su ejecución y la necesidad de estudiar alternativas viables, incluyendo la opción de no ejecutar el proyecto. Lo dicho, ni una sola.

Si el embalse de Riaño no se hubiese llenado antes de esa fecha, el Estado habría sido legalmente obligado a reconstruir todos los pueblos demolidos, restaurar el entorno natural a su estado anterior, anular las expropiaciones con efecto retroactivo y desistir definitivamente de la construcción del pantano. El hecho de que el embalse se llenara exactamente el 31 de diciembre de 1987 fue una decisión estratégica del Estado para evitar el cumplimiento de esta normativa europea.

El embalse de Riaño prometía regar hasta 84.000 hectáreas y generar riqueza hidroeléctrica. Décadas después, muchos de esos regadíos nunca se hicieron realidad. Pero sí el aporte de energía eléctrica. Casi desde el cierre mismo de la presa, las turbinas instaladas en el muro comenzaron a generar energía eléctrica. La paralización de la Central Nuclear de Lemóniz tuvo mucho que ver en el apresurado cierre del pantano de Riaño, normativa europea aparte. Allí el estado no aplicó su fuerza represora con la misma intensidad y violencia con que la aplicó en Riaño. Los grupos ecologistas, entonces muy débiles, consiguieron el milagro de parar la construcción de la central nuclear. Y el estado se vio obligado a pagar a Iberduero (hoy Iberdrola después de su fusión con Hidroeléctrica Española en 1992), empresa propietaria del proyecto, la factura del cierre de Lemóniz.

A 38 años del desastre, los vecinos que sobrevivieron siguen recordando lo que se les arrebató: no solo casas, iglesias o cementerios, sino también historia, memoria e identidad. Muchos jamás volvieron y murieron lejos, algunos de extrañas enfermedades o muertes repentinas. Otros viven hoy en el Nuevo Riaño, construido en una ladera, mirando cada día las aguas que cubren lo que un día fue su hogar.

Muchos de los responsables directos del desastre, como el que era entonces presidente del Gobierno, Felipe González, o su ministro de Obras Públicas, Javier Sáenz de Cosculluela, aún viven y podrían ser declarados culpables por un tribunal y condenados a las penas que marca la ley. Pero sus delitos seguramente ya han prescrito después de 38 años.

Riaño no fue solo un pueblo o una comarca en lucha: fue un símbolo. Un ejemplo de hasta dónde puede llegar el inmenso poder del Estado cuando se impone al pueblo en nombre del interés general. El pantano de Riaño es, aún hoy, una herida abierta que se trata de sanar como se puede. Y una memoria que sigue resistiendo bajo el agua.

Porque la memoria, ni caduca ni ha sido borrada por la huella del tiempo.

Fuente: Enrique Martínez Pérez

Fotografía: Enrique Martínez Pérez, José L. Martín Galindo, Marqués de Santa María del Villar, Adolfo Huberto, Eugenio Bustamante, Mauricio Peña

Descubren imágenes del viejo Riaño en escenas de la galardonada 'As Bestas'

Descubren imágenes del viejo Riaño en escenas de la galardonada 'As Bestas'